Une question sur ce spectacle ?

Votre contact : Catherine Lafont – +33 (0)6 67 33 26 59

Chimène ou le Cid

Fontainebleau, 1783

Musique d’Antonio Sacchini

Livret de Nicolas-François Guilard

d’après Le Cid de Corneille

Mise en scène Sandrine Anglade

Direction musicale Julien Chauvin

Le Concert de la Loge

Première française en version scénique

Va, je ne te hais point

Tu le dois.

Je ne puis.

A l’opéra, Chimène gagne sur tous les tableaux

cette production adopte le parti d’un rapprochement sur le plateau de tous les (f)acteurs de l’œuvre : chanteurs et instrumentistes. Plus qu’un dispositif scénique, un plaidoyer en faveur de l’opéra comme art total avec interaction permanente de multiples formes de jeu, musical et dramatique.

Pierre Gervasoni – Le Monde

Il s’agit pour l’Arcal d’une poursuite de sa recherche sur les œuvres lyriques de la fin du XVIIIe siècle, dont on ne connaît qu’une infime partie. Cette période-charnière est particulièrement intéressante car c’est un moment où un esprit nouveau souffle, expérimentant de nouvelles formes, tant au plan politique qu’artistique.

Le projet par Catherine Kollen

Avec Chimène ou le Cid, l’Arcal s’est penché sur la tragédie lyrique, genre spécifiquement français, inventée par un italien au 17e siècle, Giovanni Battista Lulli devenu Monsieur de Lully – en parallèle à la tragédie classique de Racine et Corneille : au contraire de l’opéra italien mettant en valeur le chant virtuose, elle vise à mêler tous les arts : musique, chœurs, théâtre, danse, décors, costumes, machinerie, lumières…

En 1783, c’est l’italien, Antonio Sacchini, appelé à Paris par Marie-Antoinette, qui met en musique Chimène ou Le Cid, mêlant les éléments de la tragédie lyrique française à la vivacité italienne.

Un des endroits particulièrement féconds de la fin du 18ème siècle est Paris, où, devenue reine en 1774, la jeune autrichienne Marie-Antoinette, peu habituée au style lyrique français, invite des compositeurs étrangers : autrichiens avec Gluck ou italiens avec Piccinni et Sacchini (Napoléon prenant la suite en nommant Cherubini directeur du Conservatoire).

Ce sont eux qui vont revivifier la tragédie lyrique française baroque en y apportant des éléments de leur grammaire et en préfigurant la période romantique, faisant de Paris un des plus grands centres musicaux d’Europe à cette époque.

En partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles, l’Arcal a invité Sandrine Anglade à la mise en scène, qui, riche de son travail sur la pièce de Corneille, s’est attelée à la perspective propre à cette version opératique, innervée par la direction musicale de Julien Chauvin, très remarqué pour sa vivacité du travail musical sur Armida de Haydn avec l’Arcal.

L’argument

L’action commence au moment où Rodrigue revient après s’être soustrait à la poursuite de Chimène, dont il a tué le père. Le temps n’a affaibli ni l’amour, ni la haine de Chimène ; le roi vient pour la consoler et se trouve en face d’une femme irritée qui réclame encore vengeance. Quand Rodrigue se présente à elle, constatant que l’honneur les sépare mais incapable de le tuer comme il le lui réclame, elle le chasse. Les Maures menacent de prendre la ville pendant la nuit. Don Diègue et ses amis courent aux armes ; Rodrigue arrive et se met à leur tête.

Au début du second acte, le peuple, épouvanté de l’approche des Musulmans, cherche un refuge dans le palais du roi ; des chants joyeux se font entendre : c’est Rodrigue qui revient vainqueur. Chimène persiste toujours dans son projet de vengeance ; les chevaliers se disputent l’honneur de la défendre en champ clos : elle choisit Don Sanche.

Au troisième acte Rodrigue veut se laisser terrasser sans combat, lorsque Chimène lui ordonne de vaincre pour obtenir sa main : voyant Don Sanche revenir du duel, Chimène laisse éclater ses vrais sentiments avant de comprendre que Rodrigue, vainqueur, a épargné son rival.

source : Adolphe Jullien, La Cour et l’Opéra sous Louis XVI

Sacchini et les sacchinistes au cœur des querelles, par Benoît Dratwicki

La création de Chimène ou Le Cid de Sacchini, en 1783 à Fontainebleau, et sa reprise à l’Académie royale de musique à Paris l’année suivante, s’inscrivent au cœur des querelles esthétiques et stylistiques qui agitent alors le monde musical parisien.

Depuis le premier opéra français de Gluck, Iphigénie en Aulide (1774), une révolution était en marche. L’ancien style français, inventé par Lully et revivifié par Rameau, s’était effondré en l’espace de quelques années seulement, tant le renouveau théâtral et musical proposé par Gluck avait séduit les parisiens. Appuyé par la reine Marie-Antoinette, le compositeur autrichien avait peu à peu obtenu une emprise totale sur l’administration et les artistes de l’Académie royale. Cette hégémonie effraya ; dès 1776, l’idée germa d’opposer au style « allemand », soutenu par la reine, le style italien, alors en vogue dans toute l’Europe.

C’est à Piccinni qu’incomba l’honneur de personnifier ce courant. Invité à Paris par l’ancienne favorite de Louis XV, la comtesse du Barry, il y fit jouer – non sans tumulte – son Roland en 1778. « Gluckistes » et « Piccinnistes » s’opposèrent dès lors à chaque création ou reprise d’œuvres de leurs champions respectifs.

La confrontation atteint son paroxysme entre 1779 et 1781, lorsque furent jouées leurs deux Iphigénie en Tauride. Mais le départ de Gluck, en 1779, et l’annonce de sa santé déclinante, laissèrent les Gluckistes sans chef de file.

C’est alors qu’on imagina de faire venir à Paris un troisième homme, Antonio Sacchini, célèbre de longue date dans toute l’Europe, afin de l’opposer à son tour à Piccinni. Un nouveau parti, les « Sacchinistes », tenta de persuader le monde musical que la veine de leur nouvel élu n’était pas italienne, mais bel et bien germanique elle aussi. Cette nouvelle étape dans les querelles lyriques françaises culmina à l’automne 1783 : le voyage de la cour à Fontainebleau servit de cadre à la confrontation directe des deux auteurs.

Sur le théâtre du château furent successivement créés Didon de Piccinni (le 16 octobre) et Chimène ou Le Cid de Sacchini (le 18 novembre), les deux rôles-titres étant confiés à la même Mme Saint-Huberty. Ce duel lyrique était annoncé avec emphase : « Deux compositeurs célèbres, messieurs Piccinni et Sacchini, vont s’essayer tour à tour et presque successivement sur le théâtre de la cour, le premier dans Didon, le second dans Chimène ou Le Cid. Cette espèce de lutte entre des talents aussi distingués fixe l’attention du public. Les répétitions qu’on a faites à Paris de ces deux ouvrages ont déjà divisé les enthousiastes de la musique italienne, et Didon et Chimène pourront bien faire naître autant de querelles qu’Iphigénie et Roland. » (Correspondance littéraire, octobre 1783).

Il fut en définitive impossible de départager les deux auteurs. Dans Didon, on admira la grâce du chant et la justesse de la déclamation notée dans les récitatifs ; dans Chimène, on applaudit la beauté des airs et des accompagnements orchestraux.

Lors de sa reprise à Paris, à compter du 9 février 1784, Chimène fut plus goûtée encore : « On est perpétuellement étonné de la fécondité inépuisable du génie de M. Sacchini, de l’élégance, de la variété de ses airs, et surtout de la sensibilité exquise qui semble être le signe distinctif de son talent, et qu’il répand sous des formes toujours nouvelles, toujours suaves, toujours pathétiques, sur toutes les situations qui peuvent en être susceptibles. » (Correspondance littéraire, février 1784).

Avec le recul, Didon s’avéra être le point culminant de la carrière de Piccinni : aucun de ses ouvrages suivants n’eut de succès. Chimène, par contre, ne faisait qu’annoncer le futur triomphe d’Œdipe à Colone (1787) qui fut considéré comme le chef-d’œuvre de Sacchini pendant près d’un demi-siècle.

Chimène ou Le Cid et la nouvelle tragédie lyrique française

Chimène ou Le Cid est le deuxième des cinq opéras français de Sacchini, créé quelques mois après Renaud (1783) et avant Dardanus (1784), Œdipe à Colone (1786) et Arvire et Évelina (1788). C’est le seul qui fasse appel à un sujet historique et à un environnement théâtral exotique (la Castille). Par contre, tout comme Renaud et Dardanus, il s’inscrit dans le goût de l’époque pour le retour aux textes emblématiques du Grand Siècle, qu’il s’agisse des tragédies de Corneille et Racine, des comédies de Molière ou des livrets de Quinault et Houdar de La Motte : Andromaque de Grétry, Phèdre de Lemoyne, Les Horaces de Salieri, La Toison d’or de Vogel sont autant de partitions qui ambitionnaient de porter à la scène – parés de musique, de chœurs, de ballets et de décors grandioses – les textes les plus emblématiques des tragiques français.

Pour Chimène ou Le Cid, Sacchini et son poète n’hésitent pas à revoir complètement les vers et la structure du modèle cornélien ; surtout, ils transforment la psychologie des personnages, faisant de Chimène une héroïque romantique plus que tragique. Il n’est pas inintéressant de savoir que le premier livret du Cid qui fut proposé à Sacchini n’était pas de Guillard mais d’un certain Rochefort. Chimène et Rodrigue, ou le Cid, tragédie en trois actes, fut refusé par le musicien, mais édité malgré tout par le poète en 1783. Passionné par le sujet, Sacchini s’en remit finalement à Guillard. Sa propre version de Chimène ou Le Cid, profondément retravaillée avec la complicité du musicien, combinait de larges pans de la tragédie éponyme de Corneille avec quelques emprunts à deux opere serie antérieurs de Sacchini sur le même sujet : Il Cidde, sur un livret de Pizzi (Rome, 1769), et un profond remaniement, Il Cid, sur un livret de Bottarelli (Londres en 1773).

Distribution

Mise en scène Sandrine Anglade

Direction musicale Julien Chauvin

Orchestre Le Concert de la Loge

Partition Centre de Musique baroque de Versailles (CMBV)

Direction artistique CMBV Benoît Dratwicki

Collaboration dramaturgique Claude Chestier

Scénographie Mathias Baudry

Lumière Caty Olive

Costumes Cindy Lombardi

Collaboration artistique et mouvements Pascaline Verrier

Assistante à la mise en scène Marine Bellier-Dézert

Chefs de chant Frédéric Rivoal & Mathieu Dupouy

Chef de chœur Olivier Schneebeli (2017) Fabien Armengaud (2023)

Avec les chanteu·r·se·s

Agnieszka Sławińska Chimène

Artavazd Sargsyan Rodrigue

Enrique Sánchez-Ramos (2017) Laurent Deleuil (2023) Le Roi de Castille

Matthieu Lécroart (2017) Florent Karrer (2023) Don Diègue

Jérôme Boutillier (2017) Louis de Lavignère (2023) un héraut d’armes

François Joron (2017) Benjamin Alunni (2023) Don Sanche

Eugénie Lefebvre (2017) Clémentine Poul (2023) une coryphée

Le Concert de la Loge – direction Julien Chauvin

23 musiciens (2017) – Sabine Stoffer, Raphaël Aubry, Marieke Bouche, Saori Furukawa, Solenne Guilbert, Lucien Pagnon, Anaïs Perrin (violons 1) Blandine Chemin, Pauline Fritsch, Laurence Martinaud, Pierre-Eric Nimylowycz, Sayaka Ohira (violons 2) Marie Legendre, Cécile Brossard (alti) Julien Barre, Pierre-Augustin Lay, Emily Robinson (violoncelles) Christian Staude (contrebasse) Laura Duthuillé, Xavier Miquel (hautbois) Josep Casadellà i Cunillera (basson) Nicolas Chedmail, Christoph Thelen (cors)

22 musiciens (2023) – Marieke Bouche, Florian Dantel, Anaïs Perrin, Raphaël Aubry, Agnieszka Rychlik, Murielle Pfister, Guillaume Humbrecht (violons 1) Claire Jolivet, Blandine Chemin, Giovanna Thiebaut, Anne-Claude Warlop (violons 2) Maria Mosconi, Delphine Millour (alti) Balàzs Maté, Pierre-Augustin Lay, Jean-Baptiste Valfré (violoncelles) Michele Zeoli (contrebasse) Clara Espinosa Encinas, Emma Black (hautbois) Javier Zafra (basson) Félix Roth, Christoph Thelen (cors)

Les Chantres du CMBV

– direction Olivier Schneebeli (2017)

12 choristes – Eugénie Lefebvre, Marie Favier, Anne-Marie Beaudette (soprani) Lucas Bacro, David Witzack, Vlad Crosman (barytons) François Joron, Edouard Hazebrouck, Benjamin Cohen (tailles / ténors) Paul-Antoine Bénos-Djian, Jean-Sébastien Beauvais, Florian Ranc (haute-contre)

– direction Fabien Armengaud (2023)

11 choristes – Clémence Carry, Carla Chevillard, Clémentine Poul (sopranos) Gaspard François, Jordann Moreau, David Turcotte (barytons) Branislav Rakic, Noé Rollet (tailles / ténors) Josquin Gest, Benoît Porcherot, Florian Ranc (haute-contres)

Equipe technique Arcal

Alain Deroo 2017, Stéphane Hovêque 2023 (régie générale), Ugo Coppin 2017/2023 Aurore Leduc 2023 (régie lumière), Rémi Remongin (régie plateau), Laure Martigne 2017 Luigi Legendre 2023 (régie orchestre / surtitrage), Elisa Provin (habillage – maquillage), Virginie Lacaille 2017 Sophie Dauchez 2023 (maquillage)

Fabrication des costumes

Cindy Lombardi, Brice Wilsius, Océane Gerum, Emeline Porcu, Sophie Grosjean, Coline Bavois, avec les stagiaires : Meganne Malvas, Ninon Exertier, Joanne Haennel, Hortense Gayrard

Fiche technique

Durée 1h45 sans entracte

Opéra chanté et surtitré en français

Public adultes & en famille , dès 9 ans.

Scolaires CM avec préparation, collèges, lycées.

Technique opéra sans fosse, 49 personnes en tournée.

Production

Production Arcal, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical

Coproduction Centre de Musique Baroque de Versailles, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale

Soutien Arcadi Île-de-France

Aide Spedidam « LA SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées »

Chimène ou Le Cid | 1783, par Julien Chauvin

Antonio Sacchini, compositeur italien estimé en Europe à la fin du 18e siècle, applaudi à Paris pour son opéra l’Amore Soldato, est contraint de quitter Londres en 1781, ville qui l’a rendu célèbre. Il arrive ainsi à Paris peu après le terme de la querelle des Glückistes et des Piccinnistes qui fit rage à la fin des années 1770.

Son premier opéra « parisien », Renaud, est très vite suivi d’une œuvre qu’il affectionne particulièrement et qu’il a déjà donnée en partie sur les scènes romaines et londoniennes : Chimène ou Le Cid. Cette œuvre, remaniée par le librettiste Guillard va prendre les accents à la française et le musicien va mettre toute son énergie pour faire une place centrale au chant et à la mélodie mais sans négliger la trame théâtrale que lui imposera Guillard.

L’opéra, qui fut un des opéras favoris de Marie-Antoinette, sera joué 57 fois à l’Académie Royale de Musique et attestera du goût des parisiens pour ce type de récits héroïques et historiques.

L’œuvre, d’une fluidité rare, alterne avec une grande habileté les récits (systématiquement accompagnés par l’orchestre, qui colore d’une palette infinie les émotions), les duos, les trios et les chœurs. Renouvelant sans cesse la forme des airs, et en créant un fil rouge entre les protagonistes, le chœur et l’orchestre, Sacchini apporte à Paris des procédés de composition modernes et novateurs qui resteront dans les mémoires.

Le Mercure de France écrivait en 1783 : « Nous ne connaissons pas d’autre opéra où il y ait tant d’airs d’une belle composition, d’un chant agréable, pur et sensible, d’un effet d’harmonie plus piquant et plus neuf. »

Le travail scénique et musical conjoint que nous avons entrepris avec Sandrine Anglade, a joyeusement fait ressortir l’épure, la vivacité, l’élégance et l’inventivité de cet opéra.

Note de mise en scène

par Sandrine Anglade

L’histoire de Chimène est celle d’un procès qui n’a jamais lieu. Celui de Rodrigue, assassin du Comte Gormas, père de Chimène.

Chaque jour de répétition passant, avançant dans la découverte de cette œuvre de Sacchini, je me suis laissée surprendre par un style à part, l’invention d’une forme, entre l’opéra et le théâtre.

Une interaction originale entre l’orchestre et les voix

S’inscrivant dans la continuité de l’histoire de la tragédie lyrique française, Chimène de Sacchini met d’abord en avant le texte, son articulation, sa déclamation autant que son interprétation.

Une histoire s’énonce, se raconte dans les voix des acteurs – chanteurs sous-tendue par une partition d’orchestre tout en vivacité. L’agilité, la dynamique que l’Italie met d’ordinaire dans la voix, Sacchini les confie ici à l’orchestre. Les instruments semblent dès lors raconter l’agitation des cœurs, celle des combats intérieurs, alors que le texte vocal se heurte, se brise, s’interroge, se révolte, se perd, plane ou pleure, brodant, de paradoxe en paradoxe, le fil de la tragédie.

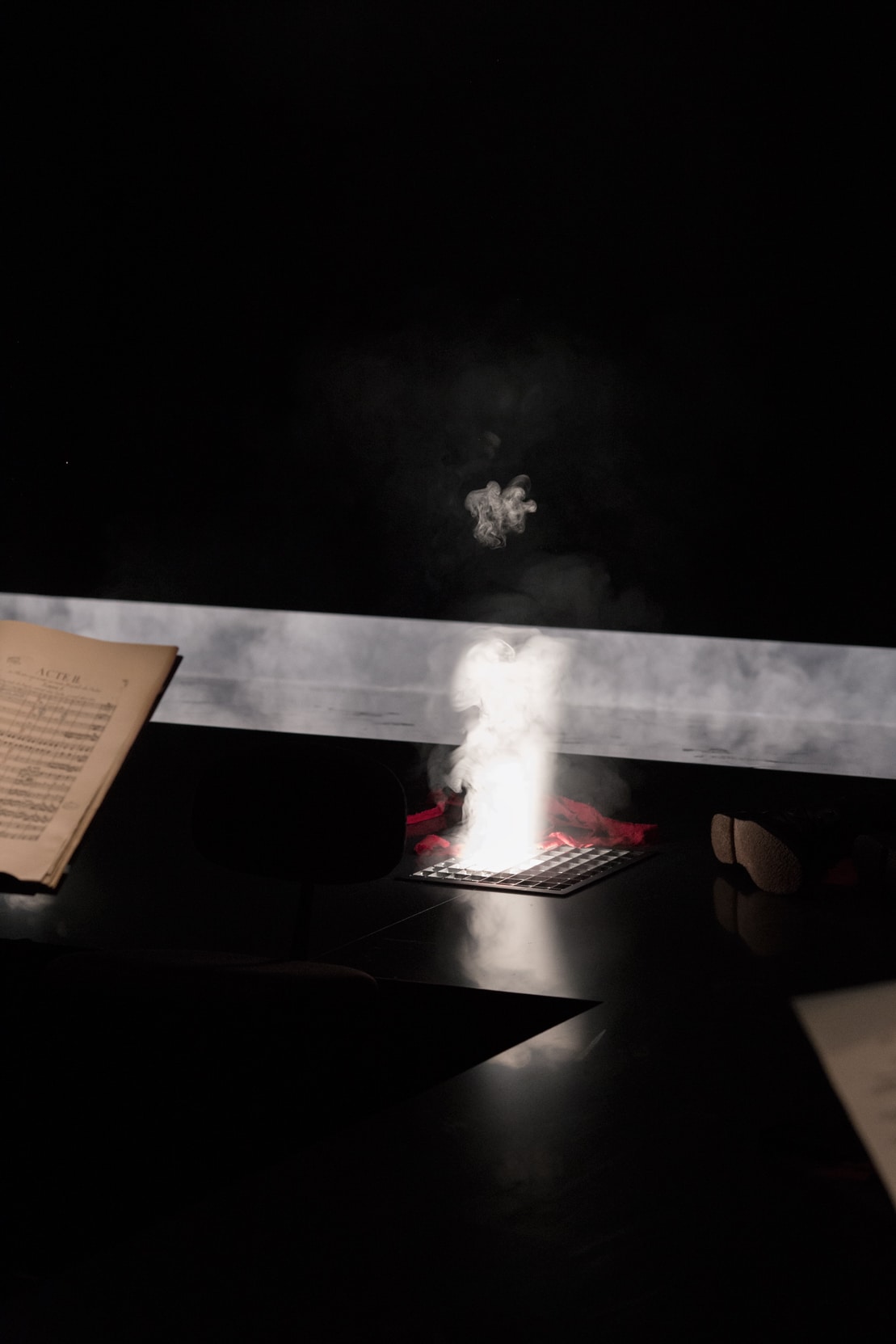

Voilà pourquoi cette interaction originale entre l’orchestre et les voix nous a conduit à imaginer les instrumentistes au cœur du dispositif, dialoguant avec les chanteurs. Donner à voir le principe même d’écriture de l’œuvre.

La tragédie du point de vue de Chimène

Une autre originalité est le choix du sujet. Le 18e siècle finissant, à l’aube de la Révolution, remet au goût du jour une œuvre littéraire et historique : Le Cid. Poème médiéval espagnol, puis tragi-comédie de Corneille, c’est Marie-Antoinette qui, faisant venir Sacchini à la cour de France, commande cette œuvre qui ne met plus en scène le héros masculin, mais s’interroge au contraire sur la tragédie du point de vue de Chimène.

Celle-ci est prise dans ce paradoxe insoutenable : venger la mort d’un père et aimer toujours son amant qui est l’assassin du premier. Sans aucun doute, en 1783, le goût pour la mise en scène des sentiments, pour le pathos, font de Chimène l’héroïne idéale.

Aujourd’hui, dans la mise en perspective de l’Histoire, le drame de ce personnage résonne bien autrement. Seule femme dans un monde d’hommes, dans un monde en guerre, Chimène réclame une autre forme de justice. Non plus la justice transgressive du duel, ni une justice royale ou divine, mais bien une justice sociale. Dans sa quête vaine à faire reconnaître officiellement la culpabilité de Rodrigue, quand bien même elle en demeure amoureuse, elle devient malgré elle, comme à contrecoup, un personnage politique. La société cédant à la raison d’état et à la violence pour sauver son intégrité nationale, elle abandonne Chimène à sa tragédie intime, irrésolue.

La date de création de l’œuvre, à la veille de la Révolution Française, la solitude de Chimène face à la pression des hommes, ont rapidement évoqué pour nous le destin de Marie-Antoinette, et particulièrement son procès bâclé, où tout fut joué d’avance. Une femme seule, en blanc, dans une robe on ne peut plus simple, face à un collège d’hommes.

Cette quête de la justice par Chimène aussi bien que le contexte d’écriture nous ont amené à faire de notre espace scénographique un tribunal métaphorique.

L’histoire de Chimène, un procès qui n’a jamais lieu

L’histoire de Chimène est celle d’un procès qui n’a jamais lieu. Celui de Rodrigue, assassin du Comte Gormas, père de Chimène. Alors que le tribunal se met en place pour comparution immédiate de l’assassin, le criminel disparaît.

Mais le monde extérieur ramène sur la scène du tribunal un contexte de guerre. La Nation en danger est sauvée par Rodrigue.

La salle du Tribunal devient l’espace de la glorification de Rodrigue, et en guise de sentence, il est exhaussé dans sa position de héros national.

Chimène continue à réclamer, auprès du Roi qui a promis justice, la reconnaissance officielle de l’acte criminel de son amant.

Elle était victime mais le contexte la désigne comme monstre, réclamant la tête du héros.

La situation se renverse. C’est elle qui est jugée. Le procès de Rodrigue devient le procès de Chimène.

Le « cas Chimène » pose une question universelle et malheureusement de tout temps à l’ordre du jour : « Que devient l’intime, l’humain, dans les conflits d’intérêts politiques et dans la violence des guerres qu’ils suscitent ? »

Dates

Plus de représentation à venir pour cette saison.

Historique des représentations

Ven. 13 jan. 2017

20:30 (20:30)

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale / Saint-Quentin-en-Yvelines

Représentation

Sam. 14 jan. 2017

20:30

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale / Saint-Quentin-en-Yvelines

Représentation

Mar. 14 mar. 2017

20:00 (20:00)

Opéra de Massy / Massy

Représentation

Sam. 25 mar. 2017

20:00

Théâtre Roger Barat / Herblay

Représentation

Lun. 27 mar. 2017

20:00

Théâtre Roger Barat / Herblay

Représentation

Mar. 7 mar. 2023

20:30

Centre des Bords de Marne / Le Perreux-sur-Marne

Représentation